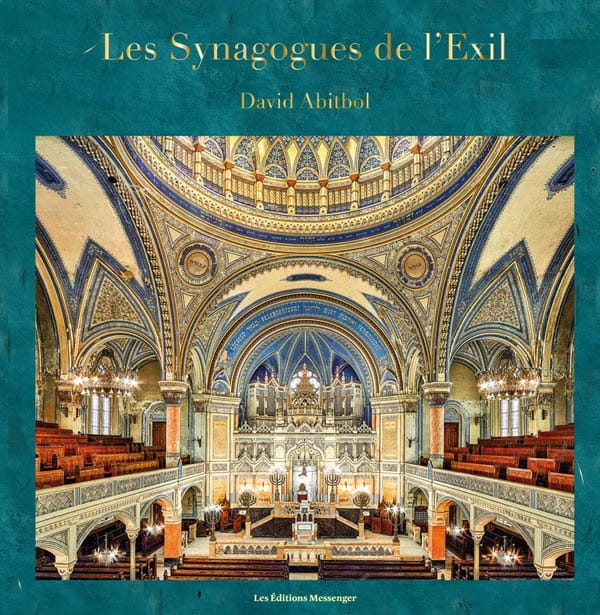

Les synagogues de l’exil, un livre d’art magnifique

Par Elias Levy

Les synagogues de l’exil (éditions Messenger, 2025) est un livre d’art magnifique, superbement illustré avec des photographies somptueuses, qui relate l’histoire des synagogues dans le judaïsme de la diaspora.

Son auteur, le photographe professionnel David Abitbol, a sillonné de nombreuses villes en Europe et en Amérique du Nord pour magnifier à travers ses photographies sublimes la solennité et la majestuosité de ces lieux de culte.

Une véritable œuvre d’art qui nous plonge dans la fascinante histoire du peuple juif et de sa hardiesse inouïe face aux adversités de l’Histoire.

La Voix sépharade s’est entretenue avec David Abitbol.

Comment est née l’idée de ce livre ?

C’est un projet que je caressais depuis une trentaine d’années. Mon travail de photographe de mode m’a amené à visiter de nombreux pays. Chaque fois, j’essayais de me rapprocher des communautés juives vivant dans ces contrées. J’allais visiter des synagogues, manger dans les restaurants casher, quand il y en avait…

La découverte de chaque synagogue était un moment de forte émotion. J’étais impressionné par la majestuosité architecturale de ces lieux de culte. Certains sont de grands chefs-d’œuvre architecturaux. J’ai commencé alors à prendre conscience qu’un bon nombre de ces synagogues allaient disparaître un jour et qu’il fallait faire quelque chose pour les faire connaître au grand public.

Est-ce le devoir de mémoire qui vous a motivé à mener à bon port cet ambitieux projet ?

Bien au-delà du devoir de mémoire, cet ouvrage se veut un témoignage vibrant, une trace vivante laissée par les communautés juives dans chaque ville où je me suis rendu. Chaque synagogue est aussi une histoire, celle de l’existence d’une vie juive passée et présente. Ces sanctuaires, bâtis dans des lieux divers et à des périodes différentes, incarnent la grandeur du peuple juif et du judaïsme en diaspora et sont marqués par un passé illustre et un avenir incertain.

C’est une nouvelle édition enrichie du livre que vous avez publié en 2021.

En effet, l’édition précédente contenait des photos singulières et inédites de 50 synagogues de 12 pays européens. La pandémie de COVID-19 avait arrêté mon projet. Certaines synagogues, parmi les plus émouvantes, qui devaient absolument figurer dans mon livre, me sont restées inaccessibles. Les restrictions sanitaires alors en vigueur m’empêchèrent d’obtenir les autorisations requises pour les photographier.

Dans la nouvelle édition, il y a 85 synagogues de 19 pays, 35 de plus que dans la première édition.

Une synagogue célèbre de Montréal, Shaar Hashomayim, fait aussi partie de la nouvelle mouture de cet album. Pourquoi l’avez-vous choisie ?

J’ai photographié quatre synagogues à New York – elles sont le pendant de synagogues en Europe, comme le Temple Emanu-El, héritier spirituel de la même congrégation sise à Berlin – et une à Montréal, Shaar Hashomayim (Westmount), qui clôture le livre.

L’architecture de Shaar Hashomayim m’a fortement séduit. Son histoire aussi. L’un des plus illustres membres de cette synagogue montréalaise fut nul autre que le célèbre chanteur Leonard Cohen. À 12 ans, il fut membre du chœur de Shaar Hashomayim, son grand-père maternel, Salomon Klinitsky-Klein, fut le rabbin de la congrégation. La sonorité des prières, le chant du chœur et l’ambiance sacrée de la synagogue ont fortement influencé les œuvres musicales de Leonard Cohen. C’est une synagogue très impressionnante. C’est mon hommage aux Juifs de Montréal et du Québec.

Un texte explicatif accompagne la présentation de chacune des 85 synagogues que vous avez photographiées.

Ces textes, coécrits avec Bérénice Foussard Nakache, relatent l’histoire respective des communautés juives des pays visités, de la construction de chaque synagogue, des choix des architectes… ainsi que de nombreuses anecdotes et petites histoires. La rigueur et la précision historiques, très importantes pour moi, ont régi notre démarche. Toutes les dates et les faits historiques ont été pointilleusement vérifiés.

Vous relatez l’histoire de ces synagogues sous divers angles.

Mettre en lumière les matériaux, les dispositions, les décorations, les voûtes, les couleurs, le travail des pierres et les détails uniques, c’est immortaliser ces joyaux architecturaux. Chacun reflète des influences culturelles et des quêtes spirituelles prodigieuses. Ancestrales ou modernes, ces synagogues ont en commun l’émerveillement qu’elles suscitent chez tous ceux et celles qui les admirent. Révéler leurs ambiances, transmettre leurs atmosphères, expliquer le choix de l’architecte avec son style, sa créativité et sa vision, c’est raconter l’histoire de la synagogue.

Plusieurs de ces synagogues symbolisent avec force la grandeur de la culture sépharade.

Oui, car la diaspora sépharade, issue de la péninsule ibérique, a profondément nourri le judaïsme européen. Elle y a insufflé sa sagesse, ses rites ancestraux, ses traditions et sa lumière.

Plusieurs de ces synagogues sont de rite sépharade, notamment celles des Congrégations Spanish & Portuguese à Amsterdam, à Venise, à Florence, à Lausanne, à Bordeaux et à New York. Elles témoignent de la grandeur de l’histoire et du riche patrimoine culturel et liturgique sépharade. Elles ont contribué à l’essor du judaïsme dans plusieurs pays européens et sur le continent américain.

Plusieurs de ces synagogues ont la forme architecturale d’une cathédrale, souvent gothique. Comment expliquer ce choix des architectes qui les ont conçues ?

À la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, alors que l’émancipation trace de nouveaux chemins dans l’histoire des Juifs d’Europe, émerge une aspiration nouvelle : ériger des synagogues à l’échelle des grands monuments religieux, comme les cathédrales.

Sortis des ghettos, les Juifs ne voulaient plus apparaître comme « différents », mais être reconnus comme citoyens à part entière, partageant pleinement l’espace social et culturel.

Le but de certains architectes, juifs eux-mêmes, n’est pas de créer une architecture juive, ni de pouvoir identifier le bâtiment comme tel, mais plutôt de retranscrire la volonté d’intégration si chère aux Juifs de l’époque. La synagogue de Dijon, en France, en est le plus remarquable exemple.

Tout au long de sa longue histoire, la synagogue a connu des variations dans ses formes. Celles-ci illustrent une histoire façonnée par les différentes migrations et de multiples exils. Ces formes dessinent une identité plurielle sans cesse redéfinie. Construire une synagogue, c’est construire cette identité.

Vous rappelez dans votre livre que plusieurs de ces synagogues européennes sont en voie de disparition. Cette réalité incontournable sonne-t-elle le glas du judaïsme en Europe ?

Je crois qu’après la Shoah, la date funeste qui marquera à tout jamais l’histoire et la destinée du peuple juif, c’est le 7 octobre 2023. Je dédie le livre à la mémoire bénie de toutes les victimes du 7 octobre. Paix à leur âme, et que jamais leur souvenir ne soit effacé.

Aujourd’hui, l’Europe se vide de ses Juifs. Ces derniers, cible d’attaques antisémites ignominieuses, ont peur. Ils entrevoient leur avenir sur le vieux continent avec un grand pessimisme. Par exemple, en Norvège, il ne reste plus qu’une dizaine de Juifs. En Suède, des quartiers sont complètement islamisés. Dans la banlieue de Londres, une femme sur trois porte le voile islamique…

Je suis pessimiste pour l’avenir des Juifs en France et en Europe, non pas à long terme, mais à très court terme.

Si je vis encore en France, c’est parce que j’ai des engagements professionnels et que mes enfants y résident.

Les Juifs de la diaspora traversent une période très éprouvante de leur existence. Je crains qu’à un moment donné, la résilience dont ont toujours fait preuve les Juifs soit insuffisante pour affronter les menaces existentielles auxquelles ils sont désormais confrontés dans les pays occidentaux.

Crédit photo : © David Abitbol