Entrevue avec Annette Wieviorka, grande historienne de la Shoah

Par Elias Levy

« Il ne subsistera peu à peu qu’une mémoire culturelle de la Shoah. »

C’est la conjecture d’une grande historienne, Annette Wieviorka, l’une des meilleures spécialistes mondiales de l’histoire de la Shoah et des Juifs au XXe siècle.

Directrice de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et vice-présidente du Conseil supérieur des Archives et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah (France), Annette Wieviorka est l’autrice de très nombreux ouvrages.

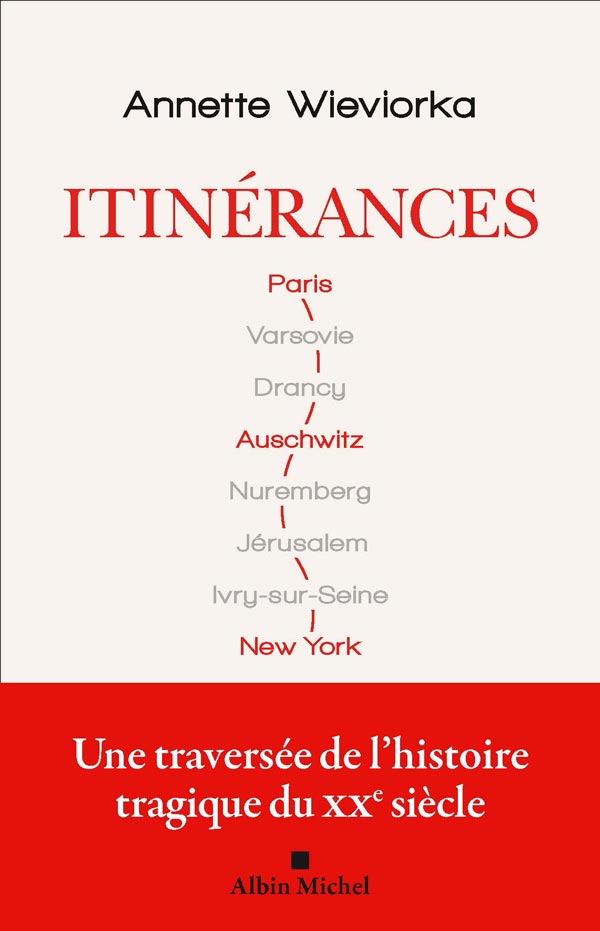

Dans son dernier livre, Itinérances (éditions Albin Michel, 2025), elle a réuni des articles et des textes inédits qui retracent plus de quatre décennies de recherche sur l’histoire et la mémoire de la Shoah et laissent voir le « hors champ » de son travail d’historienne.

Une feuille de route impressionnante qui nous fait traverser toute l’histoire tumultueuse du XXe siècle.

La Voix sépharade s’est entretenue en visioconférence avec Annette Wieviorka.

Quelle place occupe Itinérances dans votre parcours d’historienne très marquant ?

La quarantaine d’articles que j’ai sélectionnés pour cet ouvrage retracent plus de 40 ans de recherche. Le titre, Itinérances, s’est imposé de lui-même. J’ai décidé de réfléchir à partir des lieux les plus emblématiques qui ont façonné mes travaux et ma connaissance de l’histoire et de la mémoire de la Shoah.

Dans ma sélection d’articles, il y a ceux auxquels je tiens le plus, des articles qui ne sont pas redondants par rapport à mes livres, et il y a aussi les articles d’hommage que j’ai dédiés à des historiens majeurs qui ont contribué notoirement à l’écriture de l’histoire de la Shoah et de l’antisémitisme, Léon Poliakov, Raul Hilberg, Saul Friedländer, Serge Klarsfeld…

Vous dédiez un article à un écrivain espagnol remarquable, Javier Cercas.

J’admire beaucoup Javier Cercas. Il a consacré un livre stupéfiant et très fouillé à un imposteur, Enric Marco, président pendant des décennies de l’amicale de Mauthausen, qui a porté la parole des survivants espagnols de l’Holocauste. Il a usurpé ce titre très noble. Comme j’ai beaucoup réfléchi sur la question des témoignages, je me suis beaucoup intéressée aux imposteurs, comme Enric Marco ou Misha Defonseca, qui avait raconté faussement d’avoir survécu à la Shoah en trouvant refuge auprès d’une meute de loups. Une question m’intrigue depuis longtemps : pourquoi ces impostures sont-elles si bien reçues dans nos sociétés ?

On a commémoré cette année le 80e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, quel regard portez-vous sur cet événement ?

La grande commémoration des camps d’Auschwitz et de Birkenau, qui a été un moment exceptionnel, a eu lieu en 2005. Selon moi, c’est la première et dernière grande commémoration dédiée à ces camps de la mort. Nous étions alors dans la grande période d’euphorie qui a suivi la chute du communisme. On n’avait pas encore pris conscience que la destruction des tours jumelles de New York, en septembre 2001, allait marquer une grande césure.

La commémoration du 80e anniversaire de l’ouverture des camps d’Auschwitz et de Birkenau, le 27 janvier 2025, s’est déroulée dans un contexte belliqueux international fort déprimant.

Aujourd’hui, les Européens sont déprimés par la guerre qui fait rage en Ukraine depuis trois ans. Pour les Polonais, qui sont quasiment à côté du front, il était hors de question de commémorer le 80e anniversaire de l’ouverture d’Auschwitz-Birkenau par l’Armée rouge. Lors des commémorations en 2005, Vladimir Poutine représentait les libérateurs soviétiques. En 2025, le libérateur soviétique est devenu l’agresseur russe.

En 2005, une autre euphorie régnait aussi : l’entrée de tous les pays d’Europe centrale orientale (PECO) dans la communauté européenne.

À ce contexte fort morose est venue s’ajouter la montée des partis d’extrême droite dans plusieurs pays européens.

C’est très difficile, alors qu’il y a une guerre en Ukraine, de clamer : « plus jamais ça », « plus jamais de telles atrocités »…

La guerre à Gaza, enclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, et la situation très tendue au Moyen-Orient ont assombri aussi le contexte géopolitique international.

Il est donc difficile de véhiculer un message de paix dans les conditions politiques qui sont celles d’aujourd’hui.

En 2025, la commémoration de l’ouverture d’Auschwitz-Birkenau a été plutôt modeste. Peu de chefs d’État et de survivants, la majorité étant décédés, étaient présents à ces cérémonies.

Pourquoi employez-vous les termes « ouverture des camps » et non « libération » ?

Parce que les camps ont été ouverts par les Alliés : l’Armée rouge soviétique les camps d’Auschwitz et de Birkenau, les Américains les camps d’Ohrdruf et de Bergen-Belsen, les Anglais le camp de Buchenwald. Ces camps ont été découverts par hasard. Il n’y avait pas une volonté de les libérer, ça ne faisait pas partie des objectifs militaires des Alliés.

Les derniers survivants d’Auschwitz-Birkenau sont en train de disparaître. La mémoire de la Shoah risque-t-elle de s’effilocher ?

Ces voix capitales qui s’éteignent nous indiquent que le temps a passé et que la mémoire vive, c’est-à-dire celle qui s’inscrit dans les familles et dans la société, est en train de disparaître. Il ne subsistera peu à peu qu’une mémoire culturelle de la Shoah.

Petite anecdote très révélatrice : le petit-fils de Simone Veil, grande figure de la déportation juive en France, m’a dit un jour: « Moi, j’ai toujours vu le numéro qui a été tatoué sur le bras de ma grand-mère à Auschwitz, mes enfants ne le verront pas. »

Les derniers survivants de la Shoah sont en train de s’éteindre, la majorité d’entre eux ne sont plus parmi nous, très prochainement, il n’y aura plus ce contact direct dans les familles ou dans la société.

Je me souviens que la première fois que je suis allée en Israël, au début des années 80, on croisait dans la rue beaucoup de survivants de la Shoah dont le bras avait été tatoué à Auschwitz. Ce signe très ostensible a disparu à jamais dans le paysage, dans les familles, dans les médias.

On ne peut pas demander aux jeunes d’aujourd’hui, à des adolescents, d’avoir la même sensibilité que celle des gens de ma génération, dont des membres de la famille ont été exterminés à Auschwitz, ce qui a été le cas dans ma famille.

Il y a aussi un changement de régime médiatique et de rapport au temps qui fait que la façon dont s’exprime aujourd’hui la mémoire de la Shoah est aussi marquée par la culture dominante de l’époque. Désormais, on retrouve des témoignages de survivants sur Twitter, sur Facebook…

La mémoire de la Shoah a-t-elle évolué au fil du temps ?

Oui. Dans les tout débuts, elle était confinée au cercle des survivants et des familles dont des membres ont péri dans la Shoah.

Une première mémoire s’est traduite concrètement par un certain nombre d’initiatives, par exemple celle du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), à Paris. L’objectif premier qui était de collecter des archives et de publier des études historiques s’est doublé dans les années 50 de la volonté d’ériger un tombeau du martyr juif inconnu. C’est le premier mémorial dans le monde dédié à la Shoah, avant même la création de Yad Vashem, à Jérusalem. La loi israélienne qui créa Yad Vashem fut promulguée en réaction à la pose de la première pierre du tombeau du martyr juif inconnu.

Au fil des ans, un certain nombre d’événements ont accentué l’évolution de la mémoire de la Shoah. Un des principaux, que j’ai beaucoup étudié, a été le procès d’Adolf Eichmann, en avril 1961 à Jérusalem, le premier grand récit de la Shoah séparé de la criminalité de l’ensemble de la guerre. Ce procès historique marque aussi ce que j’ai appelé « l’avènement du témoin », c’est-à-dire le moment où les survivants racontent l’Histoire pour la première fois.

En Israël d’abord, mais aussi aux États-Unis et dans d’autres pays, le procès Eichmann a été suivi très attentivement.

Le célèbre dessinateur américain Art Spiegelman, auteur du roman graphique Maus, un grand classique des temps modernes, raconte dans son livre autobiographique Meta Maus à quel point le procès Eichmann a été décisif dans sa vie et a influencé son travail artistique, ce fut pour lui le début d’une compréhension de la Shoah.

Et, à la fin des années 70, la mémoire de la Shoah a pénétré dans les sociétés occidentales grâce à de grandes œuvres : Maus d’Art Spiegelman, le film Shoah de Claude Lanzmann, la télésérie américaine Holocauste…

Certaines œuvres cinématographiques, en l’occurrence le film La zone d’intérêt de Jonathan Glazer, inspiré du roman de l’écrivain britannique Martin Amis, relatant la vie familiale paisible de Rudolf Höss, le commandant d’Auschwitz-Birkenau, ne dénaturent-elles pas l’essence de la Shoah ?

Chose certaine, nous sommes entrés dans une autre époque, dans laquelle je ne me reconnais pas. Je ne partage pas l’enthousiasme général suscité par le film de Jonathan Glazer. J’ai ressenti un grand malaise quand je l’ai vu. Ce film déjudaïse Auschwitz. On ne voit que la vie quotidienne dans la demeure confortable de Rudolph Höss, qui jouxtait le camp d’Auschwitz. On ne montre à aucun moment la Shoah, le processus d’extermination des Juifs.

Le film brosse un portrait de Höss empreint d’humanisme : il lit des histoires le soir à ses enfants… Le personnage le plus négatif est celui de sa femme. On ne voit pas l’antisémitisme ni les Juifs.

Il y a même une scène qui ne correspond pas à la réalité historique : quand l’épouse de Höss menace une domestique juive de l’envoyer à la chambre à gaz. Dans la réalité, cette servante n’était pas juive. Dans les familles nazies, ce sont des témoins de Jéhovah qui étaient chargés des tâches domestiques. Ces derniers étaient profondément pacifistes, ils se sont opposés au nazisme, notamment au salut hitlérien, parce que, à leurs yeux, on ne salue que Dieu.

Les témoins de Jéhovah internés dans les camps ont refusé de travailler dans les industries d’armement. Et, comme ils étaient extrêmement pacifistes, ce sont eux qui travaillaient au service des SS, parce qu’ils présentaient des gages de garantie. On ne peut pas imaginer une femme juive servir chez les SS.

C’est un petit détail du film, mais je pense que de celui-ci, on peut déduire le désir de Jonathan Glazer de faire une sorte de paradigme du totalitarisme, en oubliant au passage que Birkenau était le lieu de l’annihilation des Juifs d’Europe.

L’historiographie de la Shoah a-t-elle évolué aussi ?

Oui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans, on constate qu’il y a eu une évolution.

Aujourd’hui, on a deux historiographies de la Shoah parallèles, qui généralement ne s’entremêlent pas.

- L’historiographie de la Solution finale, qui a comme principal but d’étudier la machine nazie. Dans ce domaine, le grand historien américain, feu Raul Hilberg, s’illustre particulièrement avec son œuvre imposante, La destruction des Juifs d’Europe.

- Parallèlement, il y a une historiographie des victimes de la Shoah.

Ces deux historiographies sont très largement séparées.

L’historien israélien Saul Friedländer n’a-t-il pas noué ces deux champs historiographiques dans ses travaux de recherche majeurs sur la Shoah ?

Oui. Dans son livre remarquable, L’Allemagne et les Juifs, Saul Friedländer évoque beaucoup le point de vue des victimes, surtout à partir de journaux intimes, donc de témoignages, écrits pendant la Shoah, notamment dans les ghettos.

La deuxième innovation, et elle est très intéressante dans l’itinéraire personnel de Saul Friedländer – lui-même est un survivant de la Shoah –, c’est la question fondamentale de comment comprendre. Il a essayé de trouver une grille de compréhension de ce qu’a été la Shoah. Il a consacré une partie importante de son travail de recherche à la psychohistoire, c’est-à-dire essayer de comprendre cette tragédie à partir de la psychanalyse. Il s’est beaucoup penché sur la question des représentations de la Shoah.

Ce qui me frappe aujourd’hui quand on regarde le champ historiographique de la Shoah qui est très riche et très développé, c’est qu’aucun historien ou chercheur n’aborde cette histoire en totalité. Aujourd’hui, on a des travaux de recherche et des livres très spécialisés sur un ghetto spécifique ou des aspects particuliers de la Shoah, mais plus aucun historien n’a une ambition analogue à celle de Raul Hilberg, de Léon Poliakov ou de Saul Friedländer d’écrire une histoire totale du génocide des Juifs.

Avez-vous été surprise par l’explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023 ?

Oui. Le 7 octobre 2023, a été, c’est une expression ma fille, « un effet d’aubaine ». C’est-à-dire que, brusquement, on a découvert un paysage antisémite qui était en quelque sorte prévisible, avec une sorte d’autorisation de libérer la parole antisémite dès le 8 octobre. Car, force est de rappeler que la libération de la parole antisémite n’est pas liée uniquement à la situation qui sévit à Gaza. Cet antisémitisme décomplexé a repris ses quartiers avant qu’Israël ne riposte militairement aux massacres perpétrés par le Hamas. Ça veut dire que l’antisémitisme était toujours présent, mais que l’on n’en mesurait pas l’ampleur. Et surtout, ce qui est difficile pour beaucoup, c’est d’admettre que cet antisémitisme est fortement ancré dans l’ultragauche.

Croyez-vous aux bienfaits de l’éducation pour endiguer ce fléau ?

Pendant à peu près vingt ans, j’ai été professeure de collège et de lycée. J’ai enseigné à des élèves de 11 ans à 18 ans l’histoire du nazisme, de la Shoah, de l’antisémitisme… Cette histoire capitale doit être transmise aux nouvelles générations. En France, elle est relativement bien enseignée.

La question qui se pose aujourd’hui est : que va devenir l’enseignement de l’Histoire en général ? On entend des âneries ressassées à longueur de journée, je ne parle même pas de Poutine qui veut extirper le nazisme en Ukraine. Hallucinant ! De l’autre côté de l’Atlantique, ce n’est pas mieux !

Le grand défi aujourd’hui des enseignants : comment éduquer les jeunes pour qu’ils ne soient pas dupes des réseaux sociaux, des tweets et de la pléthore de fausses nouvelles qui circulent dans la sphère médiatique ?

C’est presque une posture de résistance que doivent adopter les enseignants.

Je n’irai pas jusqu’à dire que je suis optimiste, mais je pense qu’il faut maintenir l’enseignement et la recherche sur l’histoire, continuer à écrire des livres, à réaliser des films… sur cette période obscure de l’humanité, même si on sait que l’avenir des prochaines générations sera déterminé par la marche du monde.

Crédit photo : © Hermance Triay-Opale Photo-Éditions Albin Michel